日々の事 25.08.23

2025.08.23

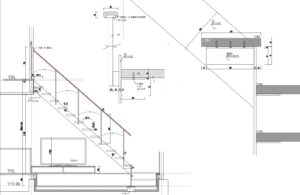

事務所工事

クリーニングがようやく出来て

一歩またお引っ越しが近くなりました。

打ち合わせ室

事務所側

いつも思います。

自社物件は

自分で使うところを自分で

設計することの落とし所の難しさと

完成時のある一種の虚無感がある。

建築はやはりクライアントが

存在して、ある条件下のもとで

要望が有って、初めて自分の役割を

全うしようと思える、

成り立つものだと改めて認識する。

自分はデザイナーでもないし

造形作家でもないし、一介の

建築技術者なんだなと。

自己満足感も勿論、

モノづくり側の人間として

建築に携わる人間として

ある一定の感覚はあるけれど、

その自己満足も

クライアントが求めた何かに

対して自分なりにアプローチして

空間・建築をつくれたぞ、

役割を果たせたぞという

自己満足感の方が強い。

でも、このような

建築を造ることで、ある一定の

技術力というか、施主の言葉に

ならない感覚を代弁していく

一助になるとか、

クライアントにとっての

任せて頂く安心材料には

なるかなと思っています。

これから一番引っ越しで

面倒くさい作業、ネット環境、

複合機の設定やら、PCの設定、

搬出入など今から憂鬱。

音信不通が一番困る。

仕事の手が止まらないように

無理なく少しづつ移行していく

所存です。

置かれてる立場での

建築人としての役割

先日、建築家の 坂茂さん

紙のボイドを使った特集を

みて、あらためて

建築人の鏡と勝手ながら

思っています。

先月、万博に行った際

坂さんの設計の

ブルーオーシャンドームが

二週間前抽選で当たったので

実物で見てきました。

1.紙のボイドの構造、

2.間伐が生き届かず、

荒廃しつつある竹の集成材の構造

3.炭素繊維を用いた構造

の三つのテントで出来ていて、

どれも軽量で埋めたて地の

弱い地耐力の地盤の反発力より

建物が軽量であれば

沈下が必要以上に起こらない

という思慮で構成され、

仮設建築の

代名詞である作りやすく

解体しやすい、産業廃棄物を

必要以上に出さないという意味で

万博の仮設建築において

坂さんより優れた人が居るのか

と思うほど。

行動する建築家として日本より

世界で認知されていて、

世界中で災害や紛争で難民が

出ると自ら動き、現地の材料で

シェルターを作り、代名詞の

紙の管(ボイド)をつかって

仮設建築物をつくるのです。

時には

国連に直談判して自ら

話をつけに行ったり、

トラックで乗り付けたり。

日本でも災害時、熊本地震

でも坂さんの考案した

プライバシーの思慮した

軽量な紙ボイドを利用する

避難所システムが使われ、

災害時のニュースでよく

この形を見るようになっています。

初めは前例がないということで、

使ってもらうまでにとても

苦労したようです

坂さんはある程度仕事もできるよう

になった時に、

「なんだ、僕ら全然社会のために

役に立っていないな」

「建築を使って何か社会に

貢献できないのか」

「権力者やお金持ちの為の

仕事しかしていないのでは?」

という疑問から建築の力を使った

ボランティア活動に能動的に

取り組まれています。

紙ボイドの材料もそうだし、

木材のジョイントであれば、

こう組み合わせると

構造的に合理的であるとか、

中国の竹の帽子をヒントに

木材を6角形に組むと、

接合部が単純になって

構造的にも施工的にも

よくなるとか、

詳細まで新たに自分で考え、

限られた材料と手法で

実験を通して実用できるレベル

にしてしまうところが

他の建築家にはない圧倒的な

能力のように思います。

好きな家の空間の在り方、

建築の在り方など、ほかの

側面で実務的にお手本になる

建築人はいるけど、

建築人としての生き方、

在り方として名前を挙げるなら

わたしは即刻 坂さんと

応えます。

置かれている立場で

私には何が出来るのか。

もう少しで一つまた

歳を取ります。

基地がもうすぐ出来るので、

残された時間で

自分にやれることが何なのか、

もしかしたら今やっていることが

能力的に最大なのかもしれないけど

いつも頭の片隅で右往左往させて

いきます。