神奈川・湘南・横浜の建築設計事務所・工務店

家づくりの要素

設計手法

- HOME

- 家づくりの要素

- 設計手法

環境を読む

土地からのメッセージ

家づくりの依頼をお受けして、まずしていくことは家をプランニングしていく際の手掛かりを現地から見つけていくことから始めていきます。

現地に残された一本のハナミズキ 植栽一本から妄想が始まるときもあります。

その土地が置かれている立地、周辺環境、隣家の配置、

道路との接点、周囲の構造物からどのように陽光がこぼれてくるか、

風がどこから吹き、どこを流れていくかを俯瞰して、五感をフル稼働して感じて読み込むことで、自ずとどこに玄関を設け、どこに窓を設け、冬場の直射日光を得るためどこを吹き抜けにしていくと効果的なのかが漠然と家の形が見えてきます。

光と風を読む

土地を一緒に探す際は、一緒に見に行った時点でその土地の持つ長所や欠点をお話して、どのような家づくりができるとその土地に眠るポテンシャルを最大限に生かせるかをお話していきます。

可能な限りその土地に与えられた条件に、抗う事無く、素直に受け入れプランニングが出来ていくと住まい手にとっても、作り手の私たちにとっても心にすとんと落ちてくるようなその土地に馴染むその土地ならではのオリジナルの家づくりが出来ていきます。

都心部や住宅街だとどうしても建築側で目隠しやあえて窓を設けないような設計が有効な場合もあり、中古物件+リノベーションではすでに条件が決まっている中で何が出来るかになってきます。

諸条件の中でどこにフォーカスを当てるかはその会社の、建築士のセンスに依る所が非常に大きいです。その手掛かりを読む作業を見誤らないよう私たちは日々研鑽を積み続けています。

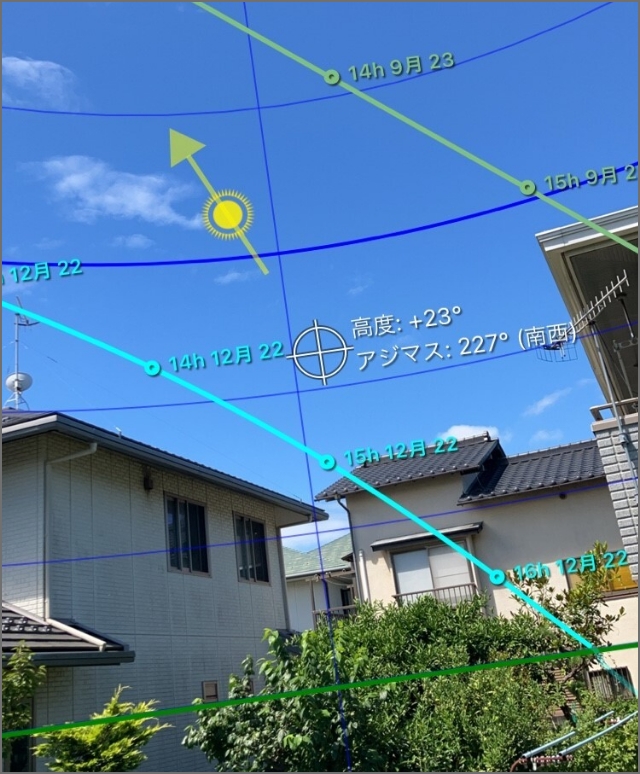

日照アプリを使って感覚だけでなく、その土地にどの季節と時間帯に この家にとって都合の良い採光が得られるかを調査します

暮らしの導線

家中を回遊できる設計

今までおそらく200件以上の暮らしを住まい手と一緒に作ってきました。

それぞれの家族の形、暮らし方に合わせていくので200件同じものは一度もなく

唯一無二な家ばかりです。

その中で、暮らしの動線としてお勧めしたいのは出来る限り家中を回遊動線とすることです。

回遊という文字の如く、行き止まりがなく建具を引き戸にして自由に開閉することで生まれる

自由にどちらからでも行き来できる動線です。

よく設計するのがキッチンと玄関側の廊下や収納を活用しての動線。

キッチン・玄関周りの廊下や収納を活用した場所は、使い方や行き来の動線が複雑に入交り、しかも複数で同時使用する事が多い場所。

それらの場所はその家族の形、フェーズと共に使い方が変容していくので動線を固定化することのデメリットが大きい気がしています。

行き止まりにすることで収納などは収納量が増えたり、キッチンにおいては動線部分も活用出来たりとそれなりのメリットは生み出せるのですが人が通り抜けられるということは、風も光も通り抜けるということ。

圧倒的に湿気や空気溜まりが無くなり、掃除がしやすくなり、室内の温湿度を一定にしやすくなり、菌の繁殖も防げます。

定期点検にお伺いさせて頂いた際も、実際に暮らしてみて回遊動線にしてよかったという声を多く耳にしました。

家での暮らしは長く、30年40年の間に家族の形や暮らし方は大きく変容します。

囲われた場所に籠る心地良さと使い勝手の良さもあるので一概には言えませんが、動線を思慮する際は一考してみては。

居場所を作る

猫は気持ちの良い居場所を見つける天才です。猫は季節、一日の中でその時の自分の気持ちに素直な居場所を見つけて暮らしています。

横になりながら窓辺でグルーミング。

誰もいない囲われたところでお昼寝。

構ってほしいから人間がいるところにわざと邪魔をするかのように鎮座する。

いつも思います。人間だって本当はそうしたいと。

私たちの設計では、家の中にいくつもの居場所を作ろうと心がけています。

現地で周辺環境を見ていると、ここを借景に居場所を作れると気持ちよさそうだな、

この北側に抜けてる展望と北側から得る安定した間接光のなかで本を読みたいなとか

「居場所づくり欲」みたいなものがムクムクと湧き上がってきます。

それらを踏まえたプランをご提案して共感してくださる方、もっと有効にその場所は使いたいとおっしゃる方様々ですが、いつもその沸き上がった欲をできるだけ正直にご提案したいなと思っています。

家族といえども元は一人の人間同士。それぞれの思慮の中で一人になりたい、自分時間を過ごしたいときもあると思います。

一見、無駄にも思えるその余白は、気配を感じられる適度な距離感の中で人間同士が同じ時間を共有していくために必要な場所のように思います。

無理にそのような場所を作ろう、もしくはそんな余裕がない場合も多々ありますが、窓の傍にお気に入りの椅子を置くだけでもその居場所は生まれます。

家の中に居場所がたくさんあるのは、それだけで贅沢で思いのほか心地良いものです。折角のオーダーメイド。ご自分たちの心地良い居場所を探求しましょう。

中間領域

豊かな時間とは

中間領域という言葉は家の用語では聞き馴染のない言葉かもしれません。

端的に言うと外でもない内でもない、その間にある縁側のような空間のこと。

それらの間には窓という介在するものがあってそれが外と内を隔てていますが、その窓が外に大きく開くような仕組みになっていて一歩踏み出す足元には縁側やウッドデッキがあり、頭の上には少しの雨なら気にならない程度の庇が伸びていて、日差しを防ぎ、その目線の先にはお庭の植栽が風で揺れていて、そこに椅子を持ち出せば、特別な居場所になる空間を私たちは中間領域と呼んでいます。

そんな空間は、雨すら楽しめる空間となり、屋内に目線が行きがちな暮らしを一歩外まで延長してくれ、陽光のありがたさや日陰の気持ちよさなど外と緩やかに繋げる装置となります。

介在する窓は、全て引き込んで外との繋がりを増幅させてくれる木製のサッシとの相性が良く、私たちはよくその部分に使用しています。

住宅街では、お庭の植栽の向こうに木製のフェンスを建てて目線を防ぐことで外とは繋がりながらも、他人の

目線が気にならないプライベートな空間となり、窓を開けて過ごしたくなる季節や冬場に陽だまりの中、時間を無駄遣いしたくなる「究極の居場所」になります。

お寺や寺院では、障子で外と内を隔てられた庭を望む縁側、カフェや公共施設でもそれに近い要素を兼ね備えた場所に滞在し、心地よさを味わったことがあると思います。

家づくりでは木製サッシや縁側やウッドデッキ、ある程度作りこまれたお庭、目線を防ぐ木製フェンスなど、この究極の居場所作りにはそれ相応の計画と費用がかかってきますが、小さくてもいいからこのような中間領域を意識した計画を私たちはお勧めしています。

使い古された言葉だけれど、家の「豊かさ」はこの場所から生まれてくるような気がしています。

窓のデザイン

光と風を呼び込む

窓の開き方、設置する位置や大きさにいつも苦慮しています

それは外とつながる装置でもあるし、室内に光と風を呼び込む装置でもある。合わせて、開きすぎても落ち着かないし、無さ過ぎても居心地が悪い。

明るさが必要な用途か、あまり明るさが必要ではないのか。

周辺環境が開けているのか、隣家が迫る住宅街なのか。

住まい手が明るさを望むのか、

落ち着いた明るさを望むのか。

窓の条件を上げだしたらキリがない。

どの家の設計をしても、いつも条件が違い

マニュアルも存在しない。

その中でも私たちは窓を一つチョイスすることにかなり神経をとがらせて設計している部類の設計士だと思います。

窓は、「目に見えない居心地」を生む装置だと思っているのと

空間の中に窓を設置するだけでも全く印象が違うから。

例えば何の操作もない空間に窓を天井と壁に沿うように光が天井面と壁面に反射するように設置するだけで天井のラインと壁のラインと窓のラインが通り、ノイズのない空間の雰囲気となる。

光の麓に椅子を置けば、まるでフェルメールの絵画のような雰囲気となり、座ることで一つの居場所がそこに生まれてきます。

目に見えない居心地を生み出す

室内の広がりも窓によって操作ができ、廊下の先や部屋の先、動線を歩いてきて目の行き着く先に窓を設けると、透明ガラスにすれば視線が抜け、広がりを感じ、曇りガラスにしても光が動線を導いてくれる感覚が生まれる。同じ金額の窓、同じ設置費の中で、窓への意識が高いか低いかで

その場所の居心地や情緒が大きく変わってくる。

この一つ一つの思考が

家全体の「目に見えない居心地」を生み出しています。

その他に窓には風を掴む

ウインドウキャッチという考え方を基に窓の開き方や風の入口・出口を定め、周囲に吹く風をどう効率よく室内に取り入れ、風が抜けていくように配置するか、吹き抜けであればどう効率よく冬場の直射日光を室内に取り込んでいくかなど窓関連の思慮が多岐にわたるため、この場では割愛していくが家の暮らしやすさや温熱環境にダイレクトに直結していきます。

正解がないため、その家と暮らし方に求められる諸条件の中でどう最適解を導き出していくのか、裏側ではいつも耳から煙を出しながら思慮しています。

お任せいただければ黙っていても窓に関しては勝手にこだわり、窓一つに理由をもって設計していくので、ぜひ一緒にこだわって決めて頂きたい部位です。

ディテール

細部にこだわるスピリッツ

直訳すると、細部とか詳細という意味で家の各所に現れる担当した設計士、職人たちのスピリッツみたいな仕業のことを建築用語として使っています。

魂は細部に宿るという言葉があるようにこれが家全体の雰囲気を整え、「目に見えない居心地」を生みます。

合わせて、これがあることで普通なんだけど美しく見える、それを目に付く部分やよく日常的に触る部分に入れていくと住まい手にも意図が伝わり、愛着が生まれ、大事に使って下さるなどの副産物がまた生まれてきます。

下足入れのカウンターの角を柔らかく

玄関ホールからリビングへ誘うように

デザインしている。

アウトセットの引戸の鴨居と

三方枠と同化させた事例。テーパーのおかげで

横ラインを揃ったディティールとなる。

冷風止め建具のレール溝の厚み確保と

笠木の違和感のないデザインを両立させた事例。

結果、かまぼこ型のディティールとなった。

玄関の段差の上り下りの際に

手を添えられる添え木。大人も

子供も使えるユニバーサルデザイン。

階段手摺の一部。手で触れるところは

出来るだけ滑らかで手で触っても突起を

感じないようにしたいと常々思っている。

このディティールは、私たちの場合、スピリッツでやっていく部分がほとんど。

職人さんにお願いすることもありますがそのほとんどを私たち自身が現場で地道に削っています。

なので自分たちがやる以上費用に上乗せしていませんが、すべてに手を加えたり、職人さんにお願いすると建築費に乗ってしまうこともあり、普通に納める部分は違和感なく居心地に影響が出ない程度にしています。

この部分は、世にたくさんの設計士や職人がいる中で建築会社によっても考え方が全く違います。

でも自分たちがその家の住まい手だったら、こういうのは嬉しいな、こうあってほしいなと思うことを実践しています。

キッチンと食事と

衣食住のうちの一つ、食。

暮らす上で最も重要なのが食にまつわる場所キッチンだと思います。

そのキッチンの創り方次第で付随していくのがダイニング。

私たちは特別の理由がない限り、キッチンを造作としてオリジナルで造っています。

そしてダイニングテーブルもできることなら空間にフィットしたテーブルを使ってほしいなと思っています

キッチンメーカーが製作するキッチンも使うことがありますが、どうしても光沢が邪魔をしてしまい、樹脂の塊が違和感を生み、空間全体でみるとやっぱり浮く存在になりがちです

キッチンは、個人的な趣向が大きい反面、空間の中のかなりの要領で鎮座くるものなのでそこに違和感が出ないようにしたいものです。

私たちの造る造作キッチンは、住まい手が皆さん相当にこだわりをお持ちの中、詳細打ち合わせ時にそれ相応の時間を割いて打ち合わせをして仕様を決めていきます。

引き出しの量や奥行き・使いやすい高さや幅、素材、シンクの場所、天板の厚さや形状など全てオーダーメイドで決めていきます。

通常、キッチンをオリジナルで造っていく場合、家具屋さんにすべて一式で製作を依頼するととんでもなく高価なものになっていきますが、

私たちの造作キッチンは、私たちが先部まで製作図を描き、それに基づき大工さんが箱を作り家具屋さんが引き出しや扉を作り、私たちが

ステンレスメーカーに直接天板の製作を依頼し、現場で組み上げていきます。

そのため、既製品のキッチンと同じような金額でオリジナルの造作キッチンが採用できます。

これが可能なのは、各所の納まりや仕様など細かい部分まで理解し、

製作図を描いて関連する職人がそれを読み解き過不足なく設置ができることで成り立っています。

私たちに家づくりを依頼してくださる方にとって、大きなメリットだなと思っています。

是非一緒にオリジナルのキッチンを。

照明のこと

衣食住のうちの一つ、食。

家づくりと暮らしづくりを始めて早20年以上。

今でも常々思う事。

適度な照明計画は、ほんと難しい。

明るすぎず、暗すぎず、住まい手それぞれの明暗感覚に合わせ、場所により求められる光量、黄色の光か白の光が適しているか、最近では黄色の光は落ち着くが、加齢とともに黄色の光だと文字が見にくくなってきたり。

家の大きさや、間取りにも大きく左右され、毎回プランニングの度に家々で求められる機能性と心地良さ創出のため、膨大な時間を使って計画しています。

実は、あらゆる住まい手がアジャストできる迎合した最適解で言うと、天井に適度な個数のダウンライトや円盤型のシーリングライトなどを使えば、どんな空間にも、どの住まい手にもあまり悩まずに照明計画はできるのです。

でも、果たしてそれで、目に見えない心地良さが生まれ、仕事や外出から帰ってきた住まい手が、「落ち着くね」という言葉が発するだろうかをいつも考えています。

私が、住まい手だったら、そんな場所ではやっぱり落ち着けない。

私が、住まい手で作り手からそんな提案が出てきたら、もうちょっと思慮してほしいなと思ってしまう。

人の目は自然と光源を見る習性があって、照明が天井に多い場合は、視線が上下方向にも向いてしまい、視覚効果として奥行の横方向の感じ方が薄くなっていきます。

私たちは、その状態を重心が高いとか落ち着きがないと言う言い方で表現しますが、家全体が浮足立っている感じがします。

これは、もう人それぞれの感覚でもあるので一概には言えないですが目に見ない心地良さを重んじる、私たちのつくる家や暮らしには合致しない照明計画という言い方の方がしっくりくる気がします。

ダウンライト自体は比較的小さな照明ですが、設置数が多いと空間の雰囲気が、よくある円盤型のシーリングライトとあまり変わらなくなってしまいます。

なので、目に見ない心地よさを生む照明計画のコツとして、一つ言える事。

天井面の照明は極力控えることです。

室内の高さの半分より下は、床や調度品、家具、家電製品等で色々な色が入り混ざってくるので、空間的にも室内の天井部分は極力シンプルな方がノイズ少なく、バランスがとりやすい、落ち着いた雰囲気になります。

照明の位置としては壁付けの照明器具をメインとし、床から1.5m、1.6mの高さに付けて、ダイニングのペンダントを上方にも光の透過し、光が拡散しやすい曇り硝子のものを使用すると、バランスが取りやすくなります。

吹き抜けがある場合は、吹き抜けの壁に照明器具をつけて上にも下にも前にも光が拡散するような配置に設置をすると照明器具の数を少なくしながら必要な光は確保しやすくなります。

明るさが足りない場合は、置ける場所や効果的な場所を狙い、コンセントを配置して、室内の高さの半分より下あたりに光源がくるフロアスタンドや卓上スタンド等で、後から照明を増やせる計画とし、全般照明を補完する役割と本読みやデスクワーク、ソファの近くの光源として計画しています。

対して、寝るための寝室や色味を確認したいキッチンの手元灯、顔の色や形状を綺麗に映すための洗面所の照明などの、明るさと光の色味が居心地よりも重視される所には、遠慮なく天井からの光源を選択していきます。

要は、「適材適所の照明計画」があるということを知り、画一的なものに支配されることなく、実用性と機能性が求められる場所にはそれに適した照明計画をしていくという事が大事だと思います。

本音を言うと、私も設計者として、「住んでみて夜がちょっと暗いんですよね」と言われたことが有り、住んでみて暗いと言われたくないっていう精神が働いて、安パイな方向に気持ちが持っていかれることもあり、本当に今でも照明計画は難しく、頭を悩ませています。

なので、まずは私たちにできる事。

「住人問色」の意識を持ち、居心地や空間デザインだけに傾かず、

ヒアリングを重ね、住まい手の目指す暮らし方と人となりを見極めて、

できるだけそれに合致した提案をするよう心がけています。

外構と植栽と

一息つける大切な要素

私たちにとって外構や植栽は家づくりと切っても切れないお寿司で例えるとシャリとネタのような関係性であると思っています。

同時に風で揺れる植栽を愛でながら家の中で過ごす時間は何にも代えがたい時間です。

外構や植栽は、住人には中間領域や居場所を作り、外部の家の前を通る人々にも癒しを提供し、家と外構や植栽のマッチングした景色は、地域の景観を作ることにも寄与します。

私たちの外構計画や植栽は恣意的で見せびらかすような外空間ではなく、家の姿と庭の在り方がそれぞれに影響を与え合い、自然石やシダ植物、低木高木を組み合わせて、平面の中に高低差をつけて、日本の里山にあるような日本らしい四季折々の景色を作りたいと思っています。

ですが、現実を見つめると、資材が高騰して人件費も上がり、建築費が高止まりしている中、まず最初に減額対象になるのは、外構であり植栽です。

概算の段階で、外構計画に対しての予算感をお伝えし、この敷地で周辺環境であるならば、最低限ここまではやらないとねという部分も詰めながら、「最悪、後でもできるよね」というよく口にしてしまう逃げ台詞を鉾にして過剰な提案にならないよう納得しながら一緒に落とし込みたいと思っています。